Создана модель для раннего прогноза осложнения беременности

Ученые Медицинского института Новгородского государственного университета (НовГУ) и Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) создали модель оценки риска развития преэклампсии у беременных. Ее точность составляет 92 процента.

Преэклампсия – одно из самых частых осложнений беременности. Для нее характерны повышенное артериальное давление, нарушения зрения, отеки, тошнота, головная боль, наличие белка в моче. Состояние может быстро усугубляться, представляя опасность для матери и плода.

Основой для исследования стали данные по 95 женщинам, наблюдавшимся в клинике ЮУГМУ в 2021 году. У 66 из них во время беременности была диагностирована эклампсия умеренной и тяжелой степени. В контрольную группу вошли 29 женщин без преэклампсии. Авторы изучили семейный и личный анамнез, исходы беременности, молекулярно-генетические характеристики пациенток. Фокус исследования делался на такие гены, как PAI-1, NOs3, CYP11B2 и AGTR1. Ген PAI-1 отвечает за свертываемость крови, NOs3 — за выработку оксида азота и расширение сосудов, а CYP11B2 и AGTR1 – за регуляцию артериального давления.

Для построения прогностической модели ученые использовали метод логистической регрессии. Он применяется для прогнозирования вероятности возникновения некоторого события по значениям множества признаков. Для математической обработки были использованы следующие параметры: систолическое и диастолическое артериальное давление, антропометрические показатели, а также молекулярно-генетические характеристики пациенток.

«Гены – это факторы предрасположенности, которые могут передаваться от родителей, могут возникать спонтанно. Но для их активации нужны эпигенетические факторы – недостаточное и несбалансированное питание, сниженная физическая активность, курение, экология и так далее. Наличие каждого из перечисленных факторов увеличивает риск развития преэклампсии. Особенно нужно обращать внимание на повышение систолического и диастолического артериального давления на первой явке, факт преэклампсии в анамнезе, наличие изучаемых генов. Чем выше коэффициент в уравнении, тем больше вклад изучаемого фактора», – пояснил один из авторов модели, директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

Разработанная учеными прогностическая модель уже внедрена в роддоме клиники ЮУГМУ. По мнению ученых, более широкое внедрение разработки поможет улучшить качество медицинской помощи, снизить риски для здоровья матери и ребенка, а также оптимизировать расходы на здравоохранение.

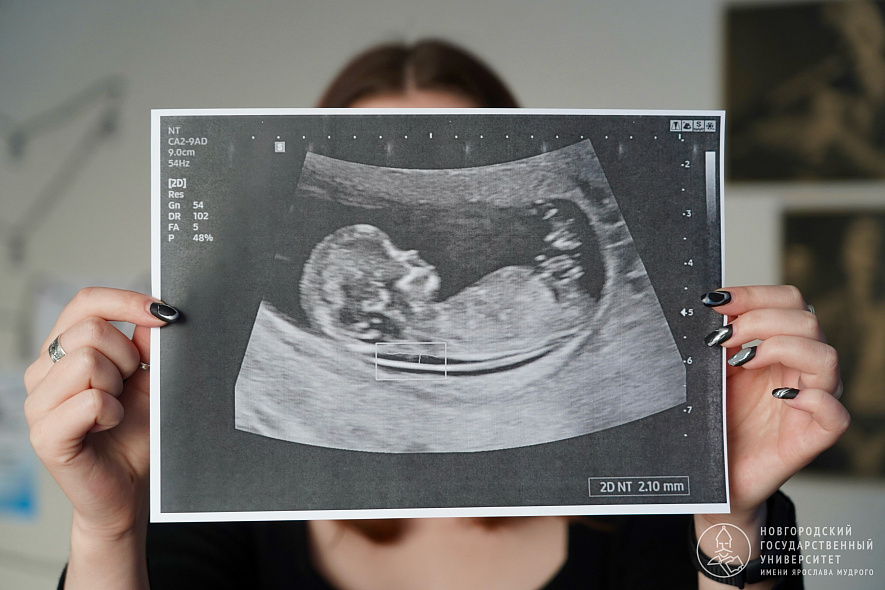

Фото: пресс-служба НовГУ